アトリエ系設計事務所とは、いわゆる建築家の事務所です。建築家のデザインする家は暮らしにくい、日常生活のことを考えていないと言われているのをよく見ます。

そして、実際にそんなアトリエ系事務所に勤めていたことがある私も同じことを思ったことがあります。

現代日本でトップクラスの知名度を誇る建築家である安藤忠雄氏は言いました。住むことは戦いだと。学生の頃この言葉を聞いた時には、正直何を言っているのか理解できませんでしたし、今も分かりません。切り抜かれたこの一言が独り歩きしている状況なのかもしれませんが、その真意を確かめようと思うほど、私は安藤忠雄氏に肩入れしていません。

しかし、この言葉が違和感なく浸透してしまうほど、建築家の設計した家は暮らしにくいというイメージがあるというのは事実なのではないでしょうか。

このように考えられてしまう根本的な原因は、その建物の特色やコンセプトの部分のために、暮らしやすさをどこまで妥協できるのかというラインが、建築家と一般人の間で乖離していることではないでしょうか。もっとわかりやすく言えば、面白さと使いやすさのバランス感覚にズレがあるのではないでしょうか。

そういう私自身も中央値、平均値よりは建築家側にいると薄々感じています。

では、そういう人間は少し癖のある物件で暮らしたら不満を持つのか、満足するのか。気になりませんか?

誰も気にしなくても私自身が気になりました。ということで、実際に少し癖のある物件に住んでみようと思います。

読まなくてもいい経緯

まずは実家を出ることになった経緯から簡単に説明します。興味のない方は読み飛ばしてください。実家を出た理由、それはリード文の通り、癖のある物件に住んでみたかったからです。嘘です。転職先が遠すぎたからです。

転職した

この度私は設計事務所から不動産業者へと転職しました。前職の職務内容に特別大きな不満があったわけではありませんが、私自身のこれからを考えた結果、少し他の仕事に目を向けてみようと思い、お隣の業界に踏み込んでみました。建築設計業から不動産業に転職してみた結果、近いと思っていたものの、想像よりも空気感が異なりましたが、それはまた機会があれば綴っていこうと思います。

実家からは遠すぎる

本題に戻ります。引っ越した理由はシンプルで、実家からは遠すぎたからです。今までの職場は電車の乗り換えや徒歩を含めても1時間10分程度の通勤で済んだ上に、在宅で仕事をすることが多く、出社する機会自体が少ない環境でした。

しかし、転職先は、完全に車通勤が前提の立地の上、朝の通勤ラッシュを避けることは不可能でした。その結果通勤に2時間半という、少し正気を疑う通勤時間となってしまいました。現職は不動産業の中でもすこし特殊な不動産業であり、その職務内容を優先するあまり、距離感を完全に忘れ去ったまま転職活動をしていたことに、働き始めて気が付きました。実際始まってみるまでは、何とかなるだろの精神でしたが、精神論で渋滞は緩和せれませんでした。

一週間で全ての手続きをして引っ越し

転職先の方々はそのことを見越していたようで、私の初日の仕事はで使用するツールの設定と、引っ越し先の選定でした。そして翌日には転居先を決定し、さらに翌日には申し込みを行い、さらに翌々日には契約となりました。そして転職後一週間後には引っ越し作業を行い、通勤時間15分という好立地を手にいれました。

どんな物件?

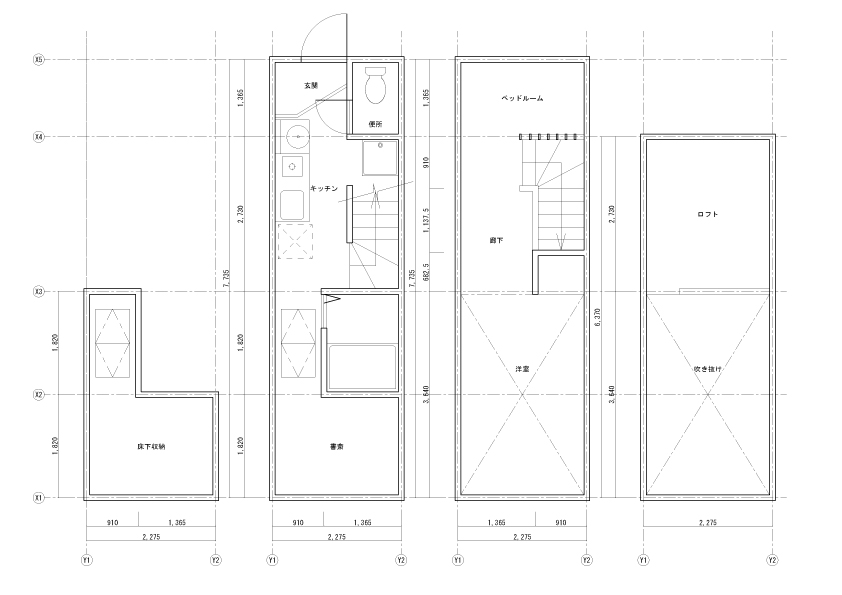

賃貸仲介業者からもらった資料には1Kと表記されていましたが、付属しているプランを見ると、どう考えても1Kとは言えないものでした。

頂いた間取り図は捨ててしまていたので、簡単に描き起こしました。かなり適当なので参考程度に見て下さい。

1K詐欺

なぜ1K物件のプランを提示しているだけなのに4階層分の図面が必要なのでしょうか?

確かに間取りをタイプ別に分類していったら1Kとなるのかもしれません。これを1Kと表記した担当者も恐らく半笑いで記載していたのでしょう。間口の狭いメゾネット型の住居といった方が適切だと思われます。が、面白いので私は全て許します。誰が何と言おうとこれは1Kです。

ということでここからは少し癖のある1K物件の初期状態ルームツアーです。

写真が雑なのはご容赦ください。

最低限のキッチン

まずキッチンはコンロが一口と、流しがあるだけのシンプルな造りです。最低限の機能しかないとも言います。

必要最低限の機能はあるものの、料理を多めにする方にとって十分な環境とは言えないでしょう。

洗濯機置場と軽い物置?

階段下が洗濯機置場となっています。そしてその隣には階段勾配に合わせて物が置けそうなスペースが少々。ただし、手前に目隠しとなるものが全くないため、置く者には気を遣う必要がありそうです。

小上がりとなっている書斎と脱衣所のない浴室

書斎は300㎜ほどの小上がりとなっており、躓く未来が見えますが、後述する床下収納のために必要な段差なので許容しましょう。段差が好きな性格であることに感謝します。

ベッドを置くことが困難なベッドルーム

渡された間取図にはベッドルームと記載されていましたが、ベッドを運び込むこと自体がかなり困難です。そのことを見越しているのかマットの下に通気性を確保させるための簀子が用意されています。その気遣いができるのならもう少しやりようがあった気がしますが、面白いのでOKです。

広すぎる廊下

そしてベッドルームから振り返ると無駄に幅広な廊下と洋室が見えてきます。しかし、廊下としては広く、室としては狭いこの空間をどう使うかはまだ迷っています。「帯に短し、たすきに長し」という表現はこの空間のためにあるのでしょう。まだ迷っていますが、本棚やカウンターテーブルを配置するのが良いかもしれません。

謎のハンモック付き洋室

部屋の中央を対角線上に横切る謎のハンモック。なぜこんなものを導入しようと思ったのでしょうか?部屋の中央を占拠するため、ハンモックか中央部の有効活用か、どちらかをあきらめなくてはなりません。推測できる用途としてはソファ替わりなのでしょうか?私にはうまい活用法が浮かびませんが、これも面白いのでOKです。

物置になる未来が見えるロフト

そして洋室の可動はしごを上ると広々としたロフトが現れます。きっとここは段ボールまみれになるのでしょう。しかし、見えないものは無いのと同じ。どれだけ段ボールの山が積みあがろうと、下からは見えないので容赦なく段ボールを積み上げる予定です。

物置になる未来さえ見えない床下

そして最後にやたらと広い床下収納です。なんと書斎の下が丸々収納スペースとなっています。しかし、床下の収納扉を開けるのは非常に面倒であり、床下というほぼ屋外の環境に晒すことができる荷物も少ないため、これだけのスペースをどう活用したらよいのか私にはまだ分かりません。その内理解できる日が来ることを祈りながら、その時が来るまでこの空間には眠っていてもらいましょう。

どう使う?(方針)

ではこの部屋をどのように使っていくのか作戦を立てていこうと思います。しかし、現状では大したことは考えていません。

まずはこの二つの項目について達成していこうと思います。

素材は黒系と木系で統一

まず一番大切にしようと思っていることは色と素材についてです。正直なことを言えば、色と素材感さえ統一されていれば、散らかり放題になっていない限りはそれなりの部屋に見えるだろうという雑な考えです。

色の配分は7:2.5:0.5の割合で決めると良いと聞きますが、厳密にその数値に合わせるのは大変なので、壁紙のグレーをベースとして、黒と木の2色に家具類を選定していけば何とかなると思います。何ともならなかったとしても誰にも迷惑は掛からないので、とりあえずやってみようと思います。

カーテンで目隠し

そして2点目です。カーテンを使用して、見られたくないものに目隠しをしていこうと思います。具体的には、洋室の謎のくぼみや洗濯機置場などが該当します。他にも見られなくない部分にはどんどん目隠しを追加していこうと思います。

一か月後にどうなっているのか

というわけで唐突に始まったルームツアー&今後の作戦発表会でした。次は1ヶ月目にどんな状態になっているかを発表したいと思います。

綺麗にまとまっているのか、まとまりがないと通り越して散らかり放題なのか。個人的には綺麗にまとまっていてくれると嬉しいと思っています。