住宅の中でも後悔の声を聴くことが多い「吹き抜け」についての解説記事第2弾です。可能な限り分かりやすく解説していきますが、前回の内容を理解している前提で進めていくので、構造編-1をまだ読んでいないという方はこちらを先に読んで頂ければより理解が深まると思います

前回の復習

前回の記事を読んで頂いた皆様はすでに吹き抜けを設ける際の注意事項はご理解いただけたかと思いますが、念のため復習です。吹き抜けを設ける際には次のことに注意してください。

- 吹き抜けが外壁に3面以上接している

- 外壁面が吹き抜けを挟んで並行している

前回の記事で書いた際にも思いましたが、文字だけでは分かりにくいですね。しかしここでは分かっている前提で進めさせていただきます。字面だけでは分かりにくいという皆様は前回の記事をもう一度読み直してみて下さい。

見落としがちな危険な吹き抜け

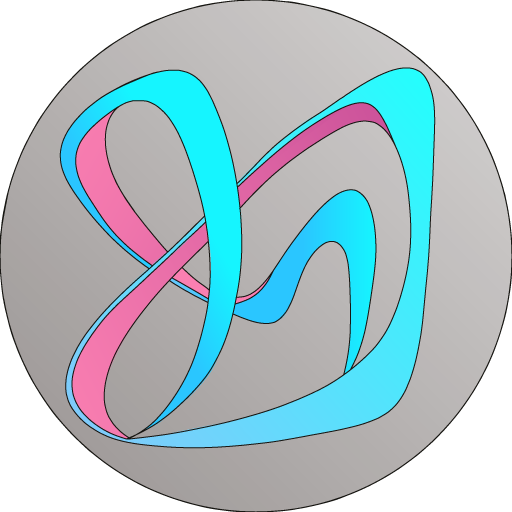

前回の内容を思い出して頂いたと信じて応用問題です。次のような吹き抜けは安全でしょうか、危険でしょうか。

如何でしょうか。一見するとどちらも問題ないように思えます。しかしこれらはいずれも危険な吹き抜けです。ではなぜ安全だと呼べないのか順番に考えていきましょう。

ポイントは階段の位置

この一見問題ない吹き抜けですが、どこが問題なのでしょうか。その答えは階段との位置関係です。2つの例を階段の位置に注目してよく見てみましょう。

前回記事の内容をしっかりと理解している方ならすでにお分かりかと思います。建物の構造にとって重要なのは、吹き抜けの単純な面積ではなく、水平構面がしっかりと揺れに対して抵抗できる状態であるということです。では階段は揺れに対して十分な抵抗ができるのでしょうか。答えはNOです。階段や床下収納は構造計算上、吹き抜けと同様に扱います。そのため、今回の例のような状態は揺れに抵抗できる状態ではないのです。

吹き抜けと階段部分を赤で着色してみました。1は一目瞭然。南側は全く揺れに抵抗できません。2は廊下部分でかろうじて繋がってはいるものの、これだけの幅では十分な耐力を持たせることは難しいでしょう。

以上が意外と見落としやすい危険な吹き抜けの代表例です。ご理解いただけたでしょうか。

どうしても吹き抜けを設けたい場合

そうは言ったもののどうしてもこの位置に吹き抜けが欲しい。そういった場合もあるでしょう。

その場合は吹き抜けを補強するという手もあります。

ブレース(筋交い)を用いる

吹き抜け部分が揺れに抵抗できないことが建物損傷へ繋がるのならば、吹き抜けを補強すれば良いという考えです。耐力壁と同様に斜材を入れることで、変形に抵抗できるようになります。

壁で例えると通常の床が面材による補強なのに対して、筋交を入れて抵抗しているのと同様です。

火打材を入れる

こちらも先ほどと同様の考え方ですが、入れる箇所が異なります。ブレースは隅から対角の隅へと接続しますが、火打材は各隅を補強するように入れていきます。

構造上の強度を満たすことができれば、どちらを採用しても構いません。意匠上の好みで決めて下さい。

最後に

前回の記事と併せて読んで頂ければ吹き抜けを設ける際に、構造的に注意するべき点はおおよそ理解頂けるかと思います。皆様が家を建てる際のお役に立てれば幸いです。より詳しく知りたいという方もいらっしゃるとは思いますが、これ以上は解説し始めると際限が無くなってしまうため、吹き抜けを設ける際の構造上の注意点の解説はここまでとさせていただこうと思います。

家を建てる際には誰しもが出来るだけ長く使える家を建てたいと考えることでしょう。しかし、現実には構造上の合理性を欠いた住宅が建てられることは珍しくありません。ですが、ここまでの内容が理解できていればハウスメーカー、工務店、設計事務所の質が多少は見えてきます。現在検討しているプランに今回紹介した危険な吹き抜けを採用しようとしているのであればその事業者との付き合いは考え直したほうが良いかもしれません。

逆に今回紹介した内容をきっちりと守って設計を進めてくれるのであれば構造に対して最低限の意識がある証拠となるかと思います。そういった設計者であれば、吹き抜け以外の点にもきちんと気を配って設計を進めてくれるのではないでしょうか。

それでは、皆様の将来が良いものとなる住宅が出来上がることを祈っています。